國立嘉義大學獸醫學系 鐘翎真、詹昆衛*

*kwchan@mail.ncyu.edu.tw

■ 前言

母羊流、死產是飼養管理上備受關注的議題,因其不只造成可觀的經濟損失,還會帶來公共衛生的風險。本文主要探討羊的感染性流產,接續上篇的流產披衣菌,此篇介紹Q熱—一個台灣常見、會導致羊流產的人畜共通傳染病。

Q熱的病原為貝氏考克斯菌(Coxiella burnetii),屬於立克次體科、絕對細胞內寄生的細菌,因此無法進行人工培養增殖。此病最早發現於1935年的澳洲的屠宰場工人,所以稱為「屠宰場熱」,現在 Q熱已經遍及全球。至於「Q熱」一名的由來,則是因為當時還不曉得病因,故以「疑問(query)」的Q字簡稱之。

■ 傳染途徑

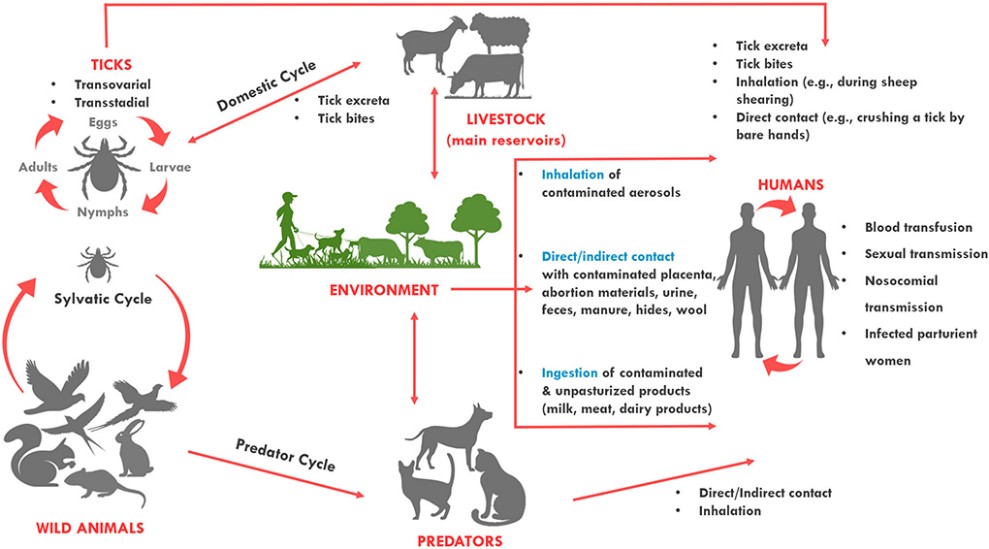

貝氏考克斯菌的宿主範圍相當廣,牛、羊、狗、鳥及野生動物都是此菌的帶原者(carriers),其中牛、羊為最主要的宿主,人類的感染也最常由牛、羊等家畜動物而來。對家畜動物而言,壁蝨(硬蜱為主)可能是最主要的傳染源,因為壁蝨是此菌的自然保菌宿主(natural reservoirs),可藉由叮咬與蟲體排泄物感染家畜(圖1)。此外,吸入傳染、飛沫傳染、食入傳染(食用遭汙染的乳汁與肉品)、直接接觸(包括接觸感染動物的流產胎與生殖道分泌物、性行為等)或間接接觸(共同飲食或共用保定器具)皆有可能發生。再次強調,人類可以藉由上述所有途徑感染 Q熱。

接觸動物的工作者為感染的高風險族群,舉凡獸醫師、畜牧業者、皮毛業者、屠宰場與實驗室人員等,皆不得掉以輕心。因為Q熱可以透過空氣、食物與壁蝨傳播,因此就算沒有直接有動物接觸史亦無法排除 Q熱感染的可能。

|

|

|

圖1. Q熱的傳染途徑,此病主要傳播途徑可粗分為家畜動物(domestic cycle)與野生動物食物鏈(predator cycle)兩條路徑,家畜動物為感染人類的主要路徑。Q熱亦可以在人與人之間傳播(輸血、性行為或垂直傳染)。 圖片來源:Celina SS, Cerný J. Coxiella burnetii in ticks, livestock, pets and wildlife: A mini-review. Front Vet Sci. 2022 Nov 11;9:1068129. |

■ 臨床症狀與病變

一、母羊懷孕末期流產

對Q熱具感受性的懷孕母羊在感染後屬於急性型,會引發胎盤炎,進而導致懷孕末期流產。流產前可能完全沒有徵兆,直到流產前1-2天母羊可能才會表現出厭食、抑鬱。至於緊迫、過度密飼以及營養不良則為促成臨床症狀發生的不良因子。而未懷孕的母羊則不會有臨床症狀出現。

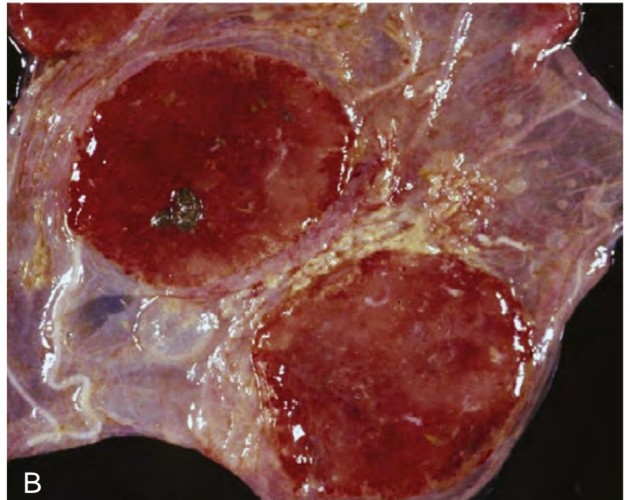

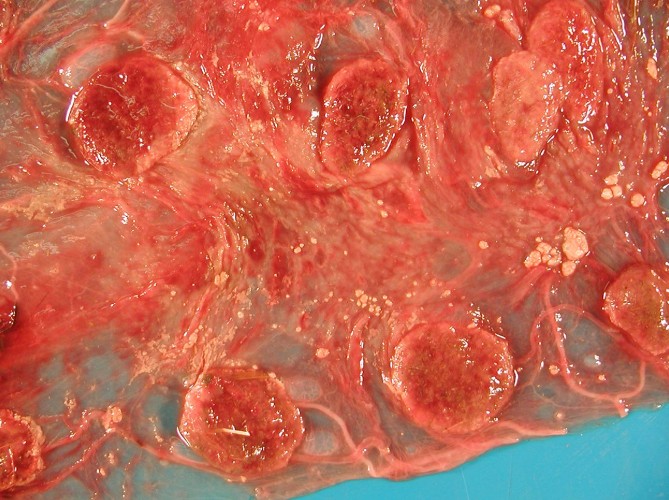

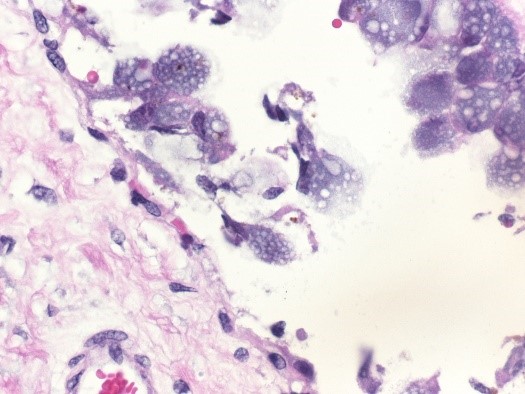

胎盤的肉眼病變與流產披衣菌相似:胎盤增厚,胎盤子葉(cotyledons)與子葉間組織出現白色針點樣病灶,由顯微病變可知上述白色病變區為壞死與礦化(mineralization),為壞死性胎盤炎。(圖2)胎兒一般不會有肉眼病變。

|

|

|

|

圖2.圖3. 左圖可見 Q熱導致壞死性胎盤炎。肉眼可見子葉上與其周圍針點樣的黃白色病灶與增厚、不透明的子葉間組織。右圖可見子葉間組織被一些黃棕色的塊狀滲出物覆蓋,子葉的周圍呈現黃棕色(可能為壞死),中間呈斑駁樣的紅棕色(可能為鬱血、有滲出物)。 圖片來源:https://www.cfsph.iastate.edu/diseaseinfo/disease-images/?disease=q-fever |

|

二、不孕症與子宮炎

與上一篇提及的流產披衣菌不同,感染Q熱的懷孕母羊在第一次流產後可能會繼續發生流產(註:母羊在感染流產披衣菌而導致流產後,接下來再次懷孕、生產可能正常)。由急性型轉變為亞臨床型的個體可能發生不孕、子宮內膜炎等繁殖障礙問題。

三、人畜共通風險

人類感染Q熱多為不顯性感染,亦即沒有明顯臨床症狀,若有症狀則可分為急性期與慢性期。急性期主要的臨床症狀為突然高燒,可能伴隨、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痠痛等非特異性的症狀,甚至合併肺炎或肝炎,在台灣,肝炎、黃疸較為常見。少數病患在急性期過後會轉為慢性期,臨床症狀以心內膜炎與血管炎為主,有心血管病史、癌症、懷孕的病患為慢性 Q熱的風險族群。懷孕中的婦女感染此病有流、死產與早產的風險。

■ 診斷

對Q熱具感受性的懷孕母羊在感染後屬於急性型,會引發胎盤炎,進而導致懷孕末期流產。

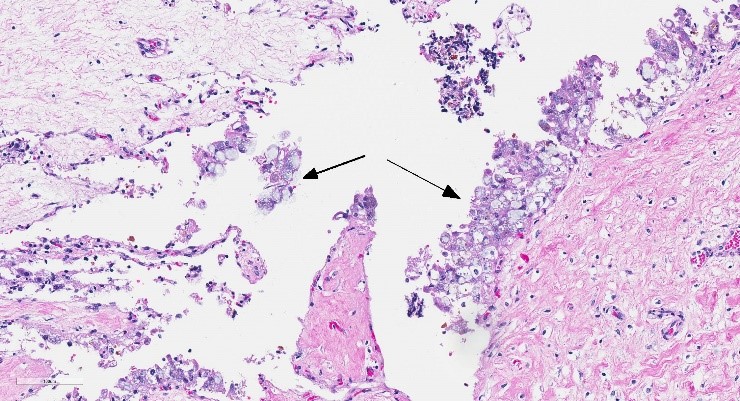

可以透過胎盤檢查、血清學、ELISA與PCR等技術進行診斷。因為感染Q 熱的羊不一定會流產,也就是說雖然此羊有感染貝氏考克斯菌,但此菌並非造成其流產的原因,所以單就PCR或血清學檢查的陽性結果無法確診流產原因。宜搭配胎盤的組織病理切片、免疫組織化學染色或特殊染色(Gimenez stain 或Giemsa stain) ,若發現大量菌體,就能做更精確的診斷。須排除其他同樣造成流產鑑別診斷,包括布氏桿菌、弓蟲、彎曲桿菌與披衣菌。

|

|

|

|

圖4.圖5. 胎盤H&E染色,可見滋養層細胞(trophoblast)的細胞質內有大量嗜鹼性、外觀呈泡沫樣(bubbly)的貝氏考克斯菌包涵體。 圖片來源:https://www.askjpc.org/wsco/wsc_showcase2.php?id=ekczUmF3NklDUVpnSXNpZG1nc01wUT09 |

|

■ 預防與治療

一、淘汰感染的羊隻

羊隻一旦感染Q熱會終身帶原,且會持續的排菌。故須定期進行Q熱檢測並隔離異常流產的母羊,牧場若有Q熱疫情,需淘汰罹病的個體。Q熱屬於第四類法定傳染病,診斷後須在一週內通報所在地動物防疫機關。

二、妥善處裡流產胎與胎兒

牧場人員應著口罩、手套與防護衣物,盡速將流產胎、胎盤、羊水經妥善焚燒後掩埋,避免其他動物接觸流產胎,結束後須確實消毒環境、衣物。

三、生物安全

新進羊隻須隔離檢疫,檢驗Q熱陰性再進入羊群中。務必進行壁蝨防治、防止野生動物(包括流浪犬貓)進入牧場。避免飲用未經巴斯德滅菌的生乳。

消毒方面須特別注意,因為貝氏考克斯菌具有芽孢樣的構造,對於熱、乾燥環境與消毒劑的耐受性高,在環境中可以穩定存活。可用1:100稀釋的漂白水或是5%的雙氧水進行消毒,注射用具或其他器械應煮沸進行高溫滅菌。

四、疫苗注射與抗生素使用

目前Q熱疫苗無法預防感染,只有可能減少流產與排菌的發生。也沒有證據顯示使用四環素(tetracycline)治療動物的Q熱是有效的,可能只能抑制感染,不能徹底排除病原,加上有造成細菌抗藥性的隱憂,所以不會特別建議使用抗生素。

■ 參考資料

1. Pugh D. G. & Baird A. N. (2012). Sheep and Goat Medicine (2nd ed.). Elsevier/Saunders.

2. 人畜共通傳染病臨床指引(第二版).2009. 行政院衛生署疾病管制局,中華民國比較病理學會,台灣感染症醫學會,台灣醫院感染管制學會.

3. Celina SS, Cerný J. Coxiella burnetii in ticks, livestock, pets and wildlife: A mini-review. Front Vet Sci. 2022 Nov 11;9:1068129.

4. Q熱防治宣導單張 108 年 12 月 4 日修正版本

5. https://www.askjpc.org/wsco/wsc_showcase2.php?id=ekczUmF3NklDUVpnSXNpZG1nc01wUT09

6. https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/412rySjzH51FIz566Z8hRw

7. https://rumdise.nvri.gov.tw/fmodule/disSheet.aspx?id=0Iz6PNGrEVs%3D